PCモニターは2~3万の安価なモノから50万円を超えるものまで恐ろしく価格差のある製品。サイズもあるけれどその価格差を左右するのは「画質」。・・・なんだけど、PCモニターは良いモノを買う、だけではその実力を充分に発揮できない。今回はBenQ社の価格と品質のバランスが高いレベルで取れているカラーマネジメントモニター SW270Cのフード組み立てとカラーキャリブレーションについてのエントリーです。

同社からSW270Cを評価機として提供いただき、大学の演習室で使っています。モニター機提供以外の利益供与(報酬等)はありません。本レビューはBenQ社に感謝しつつもフェアな視点で書いているつもりです。原稿チェック等はありません、間違いが有ればワタシの責任です。事実誤認や間違いがあれば修正し修正点を明記します(誤字脱字の修正を除く)。

このブログにおける【AD】【PR】等 表記と運用ポリシーについてはこちらをご覧下さい。

https://mono-logue.studio/3394

映像や写真の「制作用」モニターの高画質は、綺麗とか発色がいい、ことより「正確な色再現」が重要視されます。環境の影響をなるべく受けずに、常に正確な色表示を行うためのキーワードが「遮光フード」「カラーキャリブレーション」です。

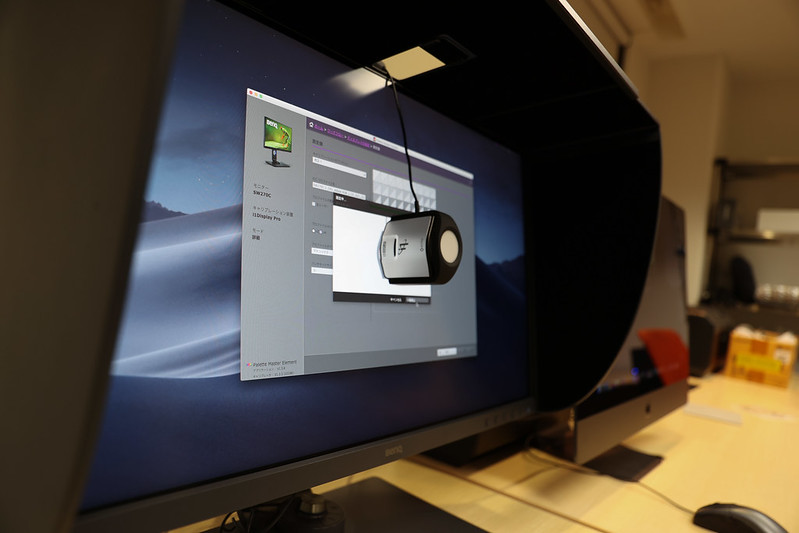

↑(上の)写真を見ても分かるように、モニターディスプレイは外光の影響を受けやすく、室内の照明やその他が映り込み、正確な表示を妨げることがあります。そのため、プロ用モニターは遮光フードが必須オプションになるのですが、SW270Cは標準で遮光フードが付属しています。これはプロ入門機としてとても○。

取りあえずフードの前に本体の組み立てもオマケで記録。

本体の組み立てはビスも不要で実にシンプル。これに較べると遮光フードの組み立ては少し面倒。

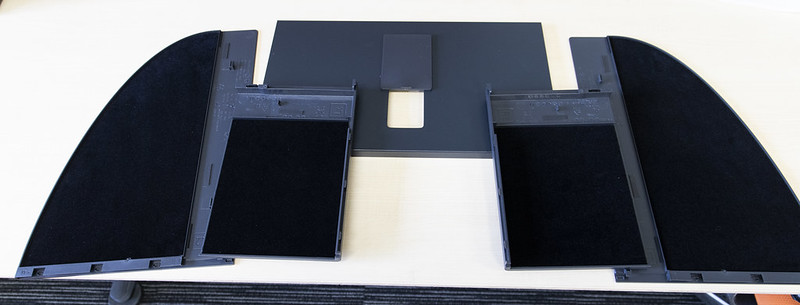

パーツは5つに分割されています。

内側は植毛シート貼り込み。遮光フードはけっこうな値段がするのでダンボール等で自作するひとも少なくない(ワタシもむかし、していた)けど、ダンボールだと意外と反射するんですよね。

フードの組み立ては左右それぞれのパーツを嵌め込みで組んでいきます。

パーツそれぞれにL2とかLTと、左右含めた記号が入っているのが親切。けっこうタイトなはめ殺しになるので、分解時はちょっと力と勇気が必要です。

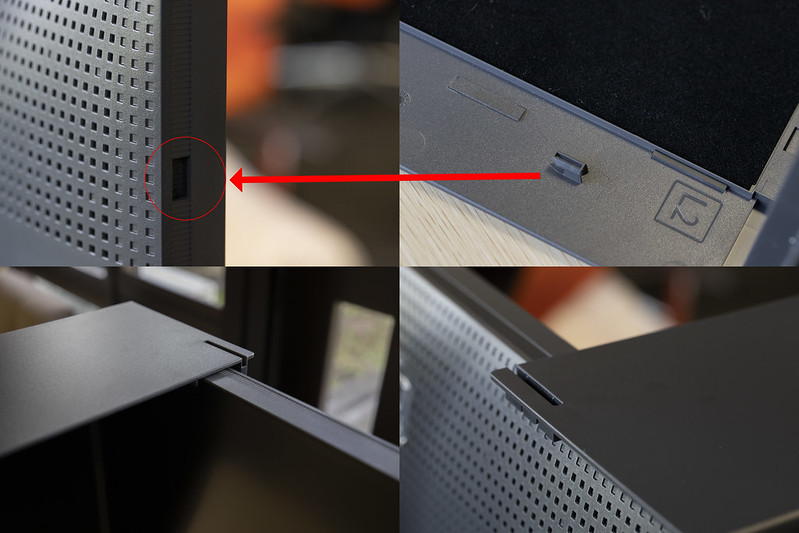

組み上げた左右パーツを本体側面の穴とパーツのフックをあわせてモニターに装着し。

トップパネルで挟み込むように固定する仕組み。

中央のスライドドアはキャリブレーション時のケーブル通しです。

これでフードを装着したモニターが完成です。

SW270Cは出荷時に全製品カラーキャリブレーション済みなので、組み立ててしまえばその瞬間から安心して正しい色のモニターとして使えます。

なのに、なぜ、自分でキャリブレーションをしなければならないのでしょう?

CRTにせよ液晶にせよ発光体であるモニターは長時間使い続けることにより、輝度や色温度が経時変化します。出荷時に厳密に調整されたモニターであっても何ヶ月か使用した後では輝度も色温度も相応に変化してしまいます。

これを再調整し、基準となる状態に改めてあわせる行為が、メンテナンスとしてのキャリブレーションです。

この写真(中央)は色温度5500Kで撮影されたモノですが、左は5000K、右は6000Kに補正しています。

たった(?)500Kでニュアンスは変わるのです。

残念ながら見る人のディスプレイの個体差も大きく、作り手の目指した色を受け手が見ている保証はありませんが、少なくとも作り手がコントロールされた基準値の色で制作している、ということは重要です。

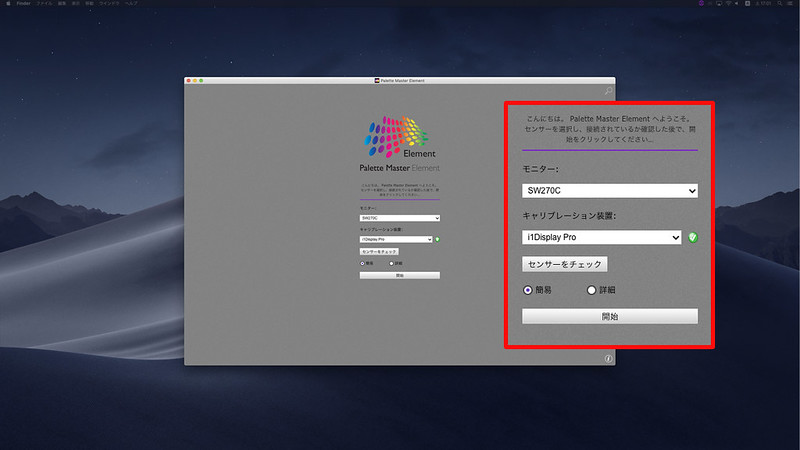

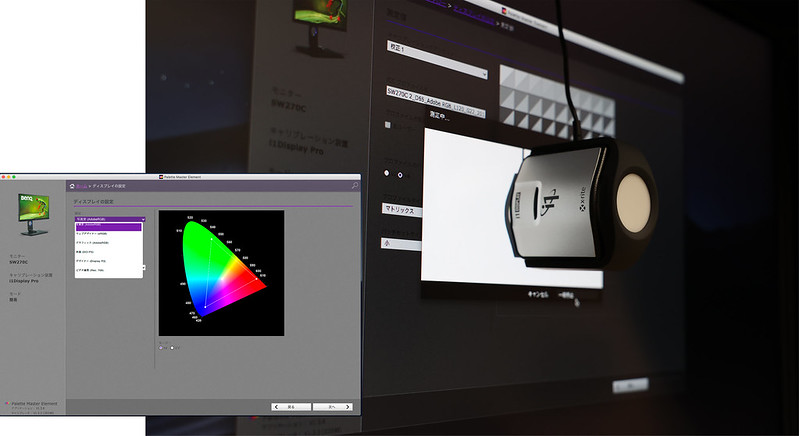

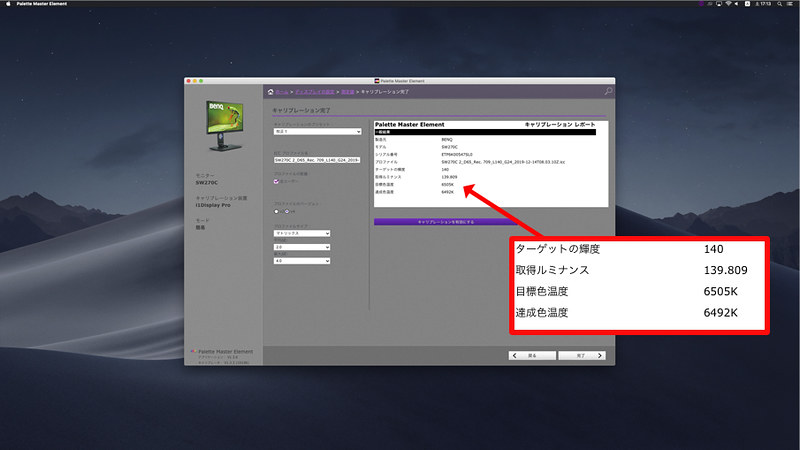

という訳で定期的に(目安は200時間起き)モニターキャリブレーションを行ってモニターの色を基準値に再設定するのですが、BenQのモニターはキャリブレーションに必要なキャリブレーターをラインナップしていません。そこで他社製のキャリブレーターを使うのですが、SW270Cの場合、X-Rite社のi1 Display Pro系、Datacolor社のSpyder系に対応しています。

今回はi1 Display Pro(自前)を使います。

アプリケーションはSW270C付属のPalette Master Elementを使います。

操作は簡易モード、詳細モード、どちらも同じくらい簡単で、初めてキャリブレーションするというひとでも、そう難しくはありません。

200時間毎に、このような手間をかける、のが面倒くさいのは確かです(EIZO社の高級機はキャリブレーターを内蔵したモデルもあります)が、逆に言えば、この手間を甘受できれば10万円そこそこで、この高品質なモニターが手に入る、というのはとても良い時代だと思います。

今回は主にセットアップとカラーキャリブレーションについて書きました。

BenQ SW270Cの特長は、カタログ的に言うと

1. 正確な色再現を可能にするAQCOLOR技術採用

2. USB Type-C搭載

3. Adobe RGB 99%

4. ハードウェアキャリブレーション対応

5. ホットキーパック(OSDコントローラー)付属

6. Pantone/CALMAN認証取得

です。そのうち、3に裏打ちされた4の話が今回です。

前回のレビューでは主に2と5について書いています。

次は1と6が実現する正確な色再現について書きたいと思います。

そうそう、今回のキャリブレーションはmacOS MojaveのiMac Proで行いました。本当はCatalinaのMac Proで行いたかったのですが、今日現在、届いていない(泣)ので。

年明けにはMac Pro2019との話が書ける・・・ハズです。

製品サイト BenQ SW270C

–Ads–

BenQ PD2700Q デザイナー向けモニター (27インチ/WQHD/IPS/DisplayPort/sRGB 100%/Rec.709 100%/webデザイン/閲覧用/AQCOLORシリーズ)