Adobe CC 来年値上げ?

コマフォト10月号に映像制作機材カタログが別冊付録

Adobe CC ライセンスの買い方

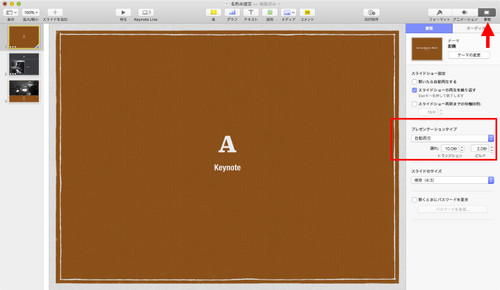

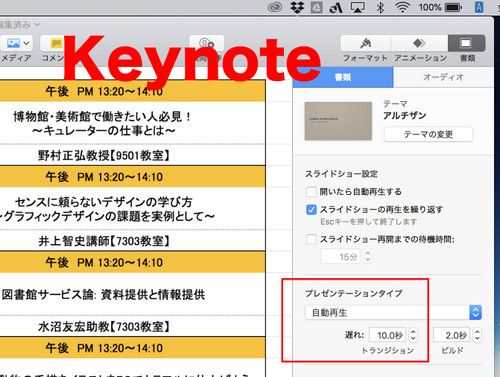

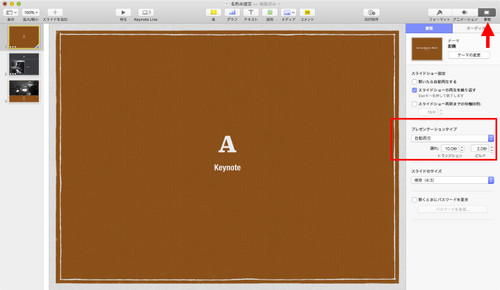

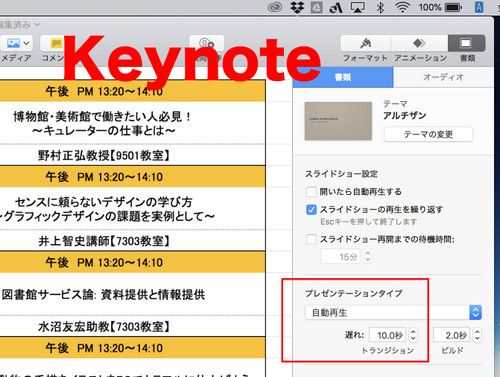

Keynoteの自動再生で個別表示時間を設定する

アップルユーザーであったとしても多くのひとにはさほど重要でなく、一部のひとにはMacを使う意味そのものであったりする存在がFinal Cut Pro。

Final Cut Pro が日本でリリースされた年に生まれたワタシの長女は今年、干支

そう、日本的に言えばちょうどひとまわりして、Final Cut Proは新世代に生まれ変わる。

Final Cut Pro X あれ?8,9,はどこへ行ったのさ、とは敢えて言うまい(笑)インターフェイス一新、コードも一から書き直したというFCPでありながらFCPでない新しいソフトウエア。第一印象を残しておきたい。

現状でワタシの持ってる情報は、海外から入ってくる断片的な情報と映像のみ。のでここで書くことはそれらを下敷きにした印象である。明らかな勘違いや記述ミスは除外しているが、それでもワタシの誤認があるかもなので話半分に。

日本語の情報ソースとしては

Macお宝鑑定団Blog

yamaq blog を参考にしています。(いつも感謝)

インターフェイスに関しては、この動画がイメージしやすい

断片情報でも複雑なタイムラインをシンプルに扱う、的な言葉があるが、どうもFCP X のビデオトラックはモノラル構造ではなくマルチ構造に見える。動的なネストクリップというか、いまはAVID製品になったSoftimage|DS v1.0のコンテナ、みたいな構造ではないかなあ。感覚的な慣れは必要だけど、たしかに何十というレイヤーを重ねる編集には使いやすい。

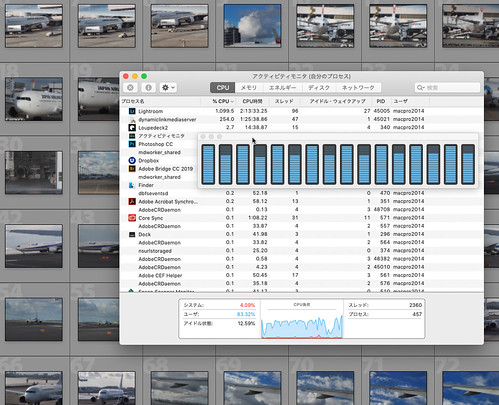

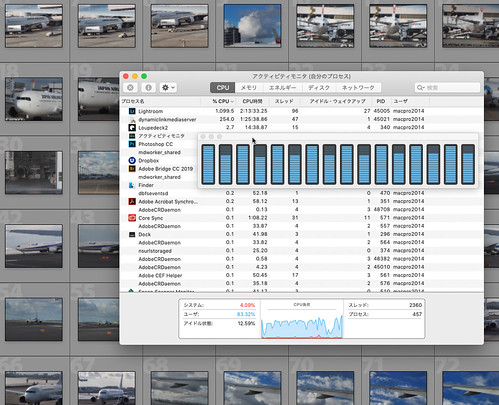

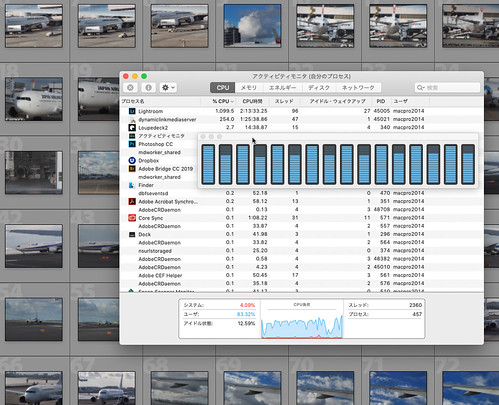

64bitネイティブアプリ化は待望の、というかようやく。そしてGrand Central Dispatchがその真価をみせてくれることを期待したい。

Open CL対応は謳われているが、CUDA対応の文字はない。yamaqさんによれば両者は排他的な存在ではないらしいので今後CUDA対応の動きがあるのか、NVIDIA系テクノロジーとは袂を別つのか注目だろう。

AVCHDやH.264をネイティブ編集・・・はProRes 422との関係含め、気になっている部分。いま、FCPがProResからネイティブへ一気に転換するとは思わないものの、トランスコード不要のネイティブ編集に大きなニーズがあることも確か。

とはいえ、マルチトラック編集時のレスポンスやリアルタイム再生能力において、さらに4:2:0や4:1:1のような素材のカラーグレーディングや合成処理する際に、10bit 4:2:2の中間コーデックの優位性との兼ね合い、もあわせ、ワークフロー屋(?)としては詳細情報が気になる。

ちなみに、今回プレビューされたのはFinal Cut Pro、Motion含めたFinal Cut Studioについてはコメントされていない。

続く

–ads–

うーん、これも全面改訂が必要になる・・?